이재인 개인전

M Gallery, CICA Museum

October 5 – 9, 2022

2022.10.05-09

증명사진, 얼굴의 형식 / ID Photo, The Frame of A Face

사회라는 집단 안에서 개인은 불특정 다수의 점처럼 느껴지는 하나의 존재로 느껴지며, 사회적 목적에 따라 만들어진 다양한 용도의 양식 안에서는 더욱이 자신의 개성을 드러내기 어렵다. 이 사람이 누군지, 그리고 어떠한 사람인지 파악하기 위한 목적의 이력서에 붙이는 증명사진은 반평함판 규격으로 가로 3cm x 세로 4cm의 작은 사이즈의 상반신 사진이며, 이를 통해 자신을 평가하는 위치에 있는 사람에게 다가가는 첫인상 같은 역할을 한다.

그리고 국외로 나가기 위한 목적의 신분증 역할을 하는 여권 사진은 가로 3.5cm x 세로 4.5cm의 정면을 바라보고 정수리에서부터 턱까지의 길이가 세로 3.2cm에서 3.6cm를 준수해야 하는 상반신 사진으로 전체의 70-80%가 얼굴로 채워진 사진이다. 이 조그마한 공간 안에서 얼마만큼의 차이가 만들어질 수 있는지 의문이 들 수도 있겠지만 누군가는 조금이라도 더 자신의 이미지가 좋아 보이기 위해 비싼 비용을 들여 더 좋은 미용실, 더 좋은 스튜디오를 찾는다.

증명사진을 조금 더 자세히 들여다보면 증명사진은 크게 내적 이미지 규정과 외적 이미지 규격으로 나누어 바라볼 수 있다. 내적 이미지 규정은 정면을 바라보는 무표정한 얼굴 위주의 상반신 사진이다. 이는 식별이라는 목적을 위해 감정이 최소한으로 드러난 얼굴에 초점을 맞추고 있다. 외적 이미지 규격은 이력서, 주민등록증, 여권, 비자 등 각종 사회적 용도에 따라 조금씩 다르지만 명함판 규격인 5cm x 7cm 규격을 넘어서지 않는다.

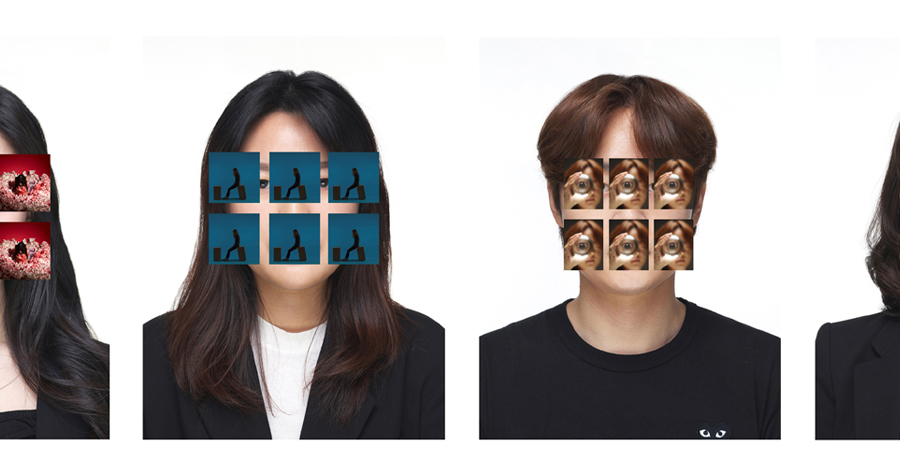

나는 이러한 증명사진을 사회라고 하는 집단 안에서 개인과 개인을 연결해주는 매개체이자 개인이라는 한 사람을 목적에 따라 이 사람이 누구이며, 어떤 사람인지 빠르게 파악하게 해주는 기준선의 역할로 이해하고 그 안에서 내적 이미지 규정과 외적 이미지 규격에 변용을 주어 작업에 참여한 다양한 개인들의 인물상을 보여주고자 한다.

작업은 셀프 촬영을 통해 내적 이미지 규정에서 벗어나 자신이 생각하는 또는 자신이 보여주고 싶은 첫인상을 기존의 정형화된 증명사진과 대비하여 흥미롭게 드러내는 ‘셀프증명’과 개인의 신분을 보증하는 얼굴이라는 신체적 제약에서 벗어나 세상에 보여주고자 하는 자아상을 7개의 외적 이미지 규격 안에 담은 ‘반복증명’으로 이루어진다.

사회의 구성원으로서 개인은 수많은 사회적 양식 안에서 타인에게 자신의 모습을 있는 그대로 또는 자신이 보여주고 싶은 일부만을 강조하여 드러내거나 아니면 누군가는 자신의 본 모습을 감춘 채 꾸며진 자신의 모습이 진짜인 것처럼 다가갈 수도 있을 것이다. 그것은 증명사진이라고 하는 사회적 형식을 통해 바라보게 되는 사진 속 인물의 얼굴에서 관객이 판단해야 할 몫이라고 생각한다.

이재인 Lee, Jae In

인간은 경계를 짓고, 자연은 경계를 허문다.

인간의 힘으로 이루어지는 것을 인위라고 하며, 나는 인위의 형태에 집중한다. 이것이 내가 인간이란 존재에 다가가는 작업의 첫걸음이다.

인간은 하나의 종으로써 인간이라는 관점에서 세상을 바라볼 수밖에 없는 한계를 가진 존재이자 다양한 이해관계에 따라 서로와 서로가 얽혀있는 사회문화적 존재이다.

그러한 인간이 모여 이룬 사회에서 인간은 각자만의 경계를 지으며 살아간다. 그 경계는 불확실한 위험으로부터 자신을 보호하기 위한 본능적인 경계의 행위일 수도 또는 자기만의 방식으로 세상을 이해하고자 정의 내린 한정된 인식의 공간으로서의 경계이다. 그것이 쌓여 나와 너 사이에는 경계가 자리한다.

그 경계는 개인이 속한 사회의 문화적 특성과 시대적 양식 속에서 편견 또는 보편적 인식으로 자연스럽게 자리한다. 또한, 개인은 사회가 만들어 놓은 시스템에 의해 분류되고, 규정지어지며 차이에 의해 경계 지어진다. 도시는 그런 인간이 만든 인위의 공간이자 다양한 인위의 형태들로 채워져 있다.

자연은 그런 인간이 세상을 인간 중심적으로 바라보고 있음을 깨닫게 해주는 거울이다. 인간과 자연의 차이는 인공적인 것을 추구하며, 같음은 자연적인 것을 추구한다. 차이는 다름을 강조하고 분류하여 경계를 짓는 행위이며, 같음은 다름을 이해하고 하나로 통합하여 경계를 허무는 행위이다. 인간은 그 경계에 서 있다.

인간은 경계를 짓고, 자연은 경계를 허문다.