3-B Gallery, CICA Museum

September 3 – 7, 2025

2025.9.3 – 7

관계와 소통의 형태적 구조

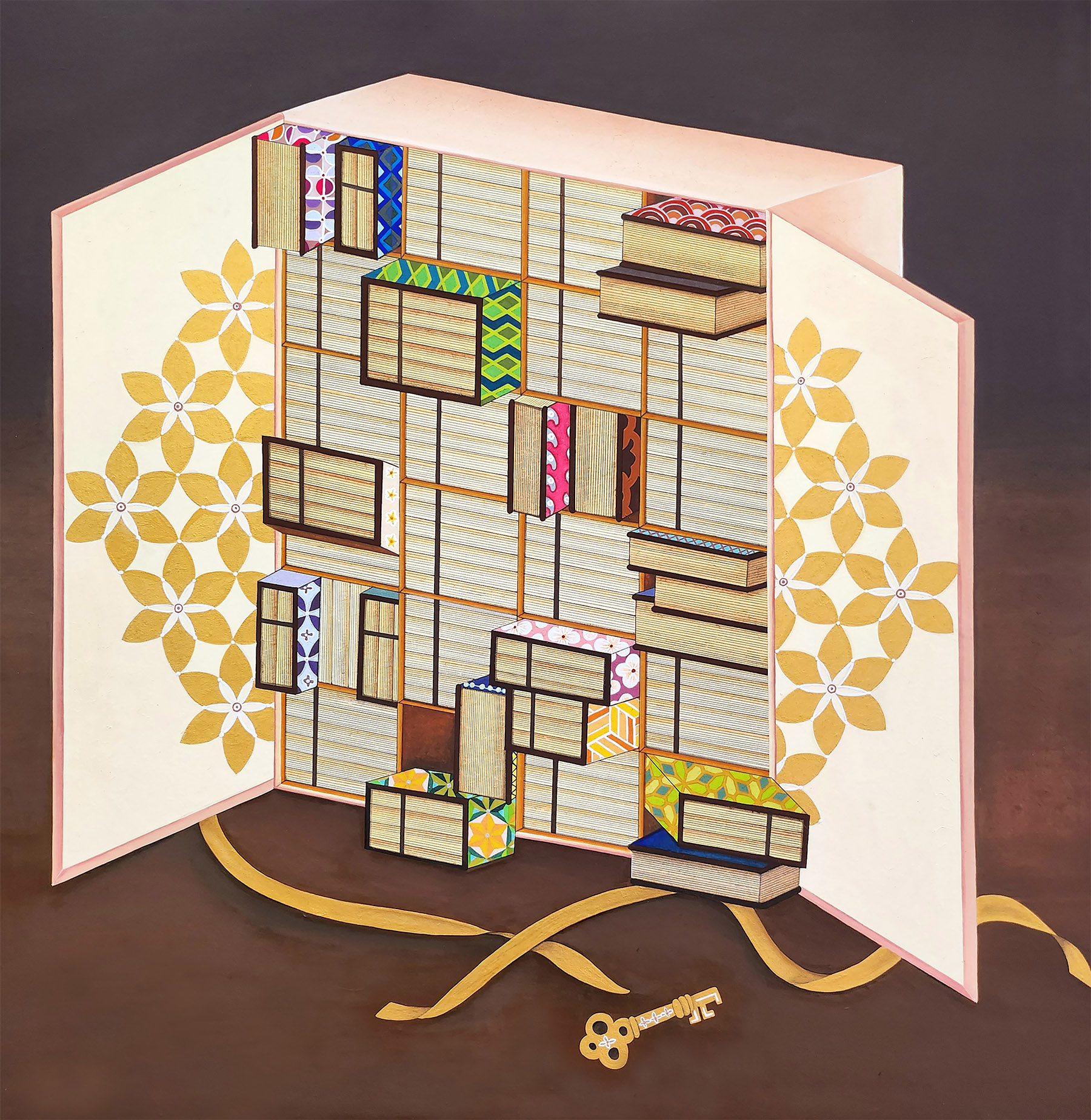

나는 관계와 소통을 형태적 구조로 느끼고 그 시선을 그린다. 우리 생활에 익숙한 물건과 책들은 그 자체로는 말이 없지만, 현시대를 표현하거나 미래의 어떤 것을 요구하는 목소리들이 스며 있는 것 같다. 옛 민화의 책가도에서 느껴지는 그들의 삶의 풍경처럼 내 삶도 책이나 다양한 매체들의 관계로 둘러싸여 있고, 하나의 매체로써 거대한 ‘사회’라는 서랍장에 꽂혀있다. 누군가의 삶이나 생각을 글로 겪는 무슨 의미이고 관계일까. 어떤 글과 문장에 더 가슴을 내어주고 시선을 붙잡히는가. 인간은 결국 관계 중심적인 자기발견을 할 수밖에 없기에 내게 책은 자신과의 대화를 시작하게 하는 ‘문’이었다. 민화의 책가도는 그런 관계적 구조가 서려 있고, 그래서 그 형상에 이끌렸는지도 모르겠다. 나는 때로 모든 관계와의 탈피를 꿈꾸고 계급과 위계질서의 해체를 소망한다. 책과 사물들을 현시대의 한 ‘존재’를 표현하는 형태로 보고 구조적인 관계에 대해 생각하다 보면, 나 또한 수많은 관계 속의 어디쯤 살고 있나 질문하게 된다. 삶의 흐름에서 누군가와 관계를 맺고 연결되는 것만큼이나 중요한 건 나 자신과의 관계다. 관계와 소통을 하며 살아가는 다채로운 존재들의 기록을 책가도의 구조적인 방식을 빌려 표현 하는 것은, 내 존재를 보여주는 유일한 작업일 것이다.

강서연 작가는 한국 전통의 민화에서 볼 수 있는 책가도의 형식을 빌어 우리가 살아가고 있는 세계를 재해석하는 작업을 해오고 있는 작가이다. 작가는 전통적 책가(冊架)의 형태에 마치 픽셀(Pixel)과 같은 구조를 부여하고 여기에 반복되는 패턴 모양을 덧입힘 으로써 책가도로부터 마치 과거와 현재가 결합된 현대적 매체의 한 단면을 보고 있는 듯한 착각을 일으키도록 만들고 있다. 본디 픽셀(Pixel) 이라 함은 디지털 세계에서 이미지를 구성하는 가장 기본이 되는 색상의 단위이자 정보의 단위를 말한다. 작가는 이 기본 단위를 구조적 기반으로 하여 자신의 작업에서 다루고 있는 책가도의 의미를 구현하고 자신의 작업에 대한 현대적 해석의 근거를 마련하고자 한 것이다.

이러한 시각에서 보게 되면 작가가 그려낸 현대적 방식의 책가도는 마치 PC 안에 내장되어 있는 ‘하드디스크(Hard Disk)’와 책가(冊架)를 결합시키거나 연결해 놓은 것 같다는 느낌이 든다. 하드디스크는 PC 내부의 정보 저장 장치로서 데이터를 일정한 체계에 의해 배치해 놓은 장소이기에 일종의 현대적 의미의 책가일 수 있기 때문이다. 그러나 작가가 이 픽셀처럼 구획된 공간을 기하학적 패턴 방식에 의해 형태와 색채를 채워 놓은 것을 보면 아날로그 적으로 인식되는 대상들에 대해 디지털적 사유 방식에 의해 바라보는 가운데 작가 자신의 관점을 좀 더 적극적으로 전환시키고자 한 의도가 있었을 것 이라는 생각을 해보게 된다. 과학적으로 밝혀진 바는 눈에 보이는 세계는 사실 모두 원자라는 단위체가 연결되어 이루어져 있다는 것인데, 인간에게는 디지털적으로 인식되는 것이 아니라 아날로그적 환영(illusion)으로 인식되고 있는 것을 보면 인간은 실체를 그대로 직시할 수 있는 다층적 차원의 감각이 모두 갖춰져 있지 않은 분명해 보인다. 다시 말해 인간은 실체의 일부만을 감각할 수 있는 한계적 존재라는 것을 말하는 것이다.

그래서 강서연 작가는 아날로그적 세계 내에 마치 지문이나 유전자처럼 새겨져 있는 정보, 특별히 작가가 하는 디지털 정보와 같은 구조로 현대적 방식으로 해석해내려 한 것으로 보인다. 다시 말해 세계 혹은 인간의 내적 형태일 수 있는 것들을 자신의 작업 안에 그려내고 이로부터 디지털적 사유, 관계적 사유를 작업 가운데 이미지로 형상화하고자 했던 것으로 보인다는 것이다. 작가에게는 이러한 작업 방식이 눈에 보이는 세계에 대해, 그리고 그 일부분인 자신에 대해 좀 더 명료하게 바라보고 사유하는 방법이 될 수 있다고 보았기 때문일 것이다. 원자와 원자의 관계가 축적되어 분자가 되고, 이 분자들의 관계가 축적되어 물질이 생성됨 으로써 세계 내의 모든 사물을 구성하게 된 것이라면 가장 기본적인 정보들의 관계 혹은 관계의 구조로부터 세계를 읽어가는 것은 세상과 인간, 그리고 사물을 알아가는 방법이자 제대로 사유할 수 있는 가장 적절한 방법이 될 수 있을 것이기 때문이다.

이와 같은 의미에서 보면 강서연 작가가 작업 가운데 지속적으로 다뤄왔던 ‘책가도’라는 것은 아마도 과거 우리의 선인들이 책들을 분류하고 지식을 분류하는 과정에서 관계적 사유, 즉 현대적 맥락으로 보면 디지털적 사유를 연습하고 체험하였던 공간을 현대적 이미지로 재해석하여 그려놓은 것 일 수 있겠다는 생각을 해보게 된다. 현대 정보사회에서의 ‘데이터베이스’로 지칭되는 부분이 과거에는 ‘책가도’로 지칭될 수 있는 것이며, 이는 지식과 사유의 지도와 같은 것이기에 당시 상황에서는 그러한 상징적 의미로 제작된 것일 수도 있지 않을까 하는 것이다. 아마도 인간은 과거, 그리고 현재에도 정보의 구조와 체계를 읽어내고 조망할 수 있는 지도와 같은 이미지가 필요했던 것 같다. 그리고 인간은 그러한 분류 체계를 통해 구조를 읽어낼 수 있는 힘을 기르는 것은 세계 그리고 인간과 사물에 대해 더 깊이 알아갈 수 있는 길이 될 수 있다는 것을 언제부터인가 인식하게 되었을 것이라고 추측해 보게 된다. 그렇기에 강서연 작가 역시 책가도를 그려내고 이를 현대적으로 해석하여 보여주면서 여기에 세계와 인간의 관계와 구조를 투사하여 고찰 해 보고자 했던 것 같다. 그러한 맥락에서 보면 결국 작가는 ‘책가도’라는 사유의 지도이자 이미지인 시각적 도구를 통해 인간의 사유방식으로부터 인간의 존재방식에 이르는 본질적 질문들을 자신의 작업에서 ‘책가도’를 통해 이어나가고자 했던 것으로 보인다. 세계 속에서 인간은, 그리고 사물은 과연 무엇인가에 대해 물으면서 말이다. 이승훈 (미술비평)